Amadeo Gandolfo, « The Ridiculous Part of Every Great Enterprise: The Works and Life of Oski »

Tuesday 25 March, 10:30 -12:00 / Ghent University (Blandijnberg 2, 9000 Gent), Camelot (third floor)

Tuesday 25 March, 10:30 -12:00 / Ghent University (Blandijnberg 2, 9000 Gent), Camelot (third floor)

Image : Machini, Frank Mukunday & Tétshim, 2022.

Alicia Lambert défendra sa thèse publiquement le jeudi 7 novembre 2024 à 16h à l’UCLouvain (Salle Oleffe ou visio-conférence). Le jury est composé de Véronique Bragard (UCLouvain, promotrice), Sabrina Parent (ULB, co-promotrice), Maaheen Ahmed (UGent), Aymar Nyenyezi Bisoka (UMons) et Jacinthe Mazzocchetti (UCLouvain, présidente).

Sa thèse s’intitule : « Cases en tensions, mémoires en dialogues : (Re)dessiner et décoloniser l’imaginaire colonial belge dans la bande dessinée (2010-2023) ».

The Colonization of Cartoon in Nineteenth-Century East Asia (Kin-Wai Chu) & ‘Comics for a Better Life’: Social Realist Comics for Children in 1970s-80s Thailand (Nicolas Verstappen)

3 July 2024, 16:00-17:30 - KU Leuven, Erasmushuis (Blijde Inkomstraat 21, 3000 Leuven), room 03.15

The Colonization of Cartoon in Nineteententury East Asia

Kin-Wai Chu, Ghent University

The 19th century witnessed the meteoric ascent of print journalism, a phenomenon intricately woven into the fabric of the industrial revolution, imperialism, and colonialism. Cartoons, as a form of graphic satire, have long been a significant form of journalism and a barometer of press freedom. The term ‘cartoon’ was coined after the British illustrated satirical magazine Punch or The London Charivari (1841-1992, 1996-2002) which was itself inspired by the Paris-based La Charivari (1832-1937). Punch became a template for satirical magazines across the vast expanse of British Empire in the late nineteenth century, leading to the births of dozens of unofficial Asian offshoots, such as the Hong Kong-based The China Punch (1867-68, 1872-75) and the Yokohama-based The Japan Punch (1862-1898). These satirical cartoons could aptly evade press censorship with wit and artistry, albeit not without struggles. Continue la lecture

Benoît Glaude, Ecouter la bande dessinée, Les Impressions Nouvelles, 2024, 247 p., 22€.

Lire une bande dessinée c’est tout à la fois la regarder, la manipuler, la sentir… et l’entendre, même dans une soi-disant « lecture silencieuse ».

Mais avez-vous déjà entendu raconter une bande dessinée à voix haute ? Ceux qui lisent parfois des livres à des enfants se douteront qu’il ne s’agit pas d’une expérience hors du commun. À côté de la lecture partagée, on connaît des fictions sonores jouées à plusieurs voix, avec musiques et bruitages, adaptées de bandes dessinées. Du 78 tours à la Lunii, en passant par le livre-disque, un certain nombre d’objets de la culture enfantine rendent ces expériences audio réitérables à volonté.

Aujourd’hui, les séries audio en streaming et les dramatiques radio en podcasts, comme les lectures publiques lors de festivals, performent la bande dessinée pour des publics de tout âge. Tandis que le son cherche sa place dans la bande dessinée numérique, la bande dessinée trouve la sienne dans l’offre florissante des livres et séries audio.

Cet ouvrage propose d’écouter ces mises en voix, en se plongeant dans leur histoire, des années 1930 à nos jours.

« Thématique » dirigée par Romain Becker (Université d’Angers) & Timothy Sirjacobs (KU Leuven)

En 1999, un article rédigé par Klaus Kaindl rapprochait déjà la bande dessinée et la sociologie de la traduction, marquant de ce fait un tournant radical dans l’étude de la bande dessinée traduite. Pour la première fois étaient passés en revue d’un point de vue sociologique divers aspects de la traduction de bande dessinée. Cette première recherche a été suivie, en 2008, de la monographie Comics in Translation sous la direction de Federico Zanettin. Dans son introduction, Zanettin (2008, 19-20) pointait du doigt l’inclusion tardive de la bande dessinée en sociologie de la traduction, mentionnant notamment le nombre limité d’articles qui traitent de ce sujet et les perspectives certes intéressantes, mais souvent réductrices par lesquelles celui-ci a traditionnellement été approché. Continue la lecture

« Ceci n’est pas une personne »: On Jason Lutes’ Berlin (1996–2018) as a Stylistic Showroom

Thursday 23 May, 14:00 / KU Leuven, Van Den Heuvelinstituut (Dekenstraat 2, 3000 Leuven), leslokaal 01.65

During its more than two decades of serial publication and beyond, Jason Lutes’ Berlin has been used by a considerable number of authors pursuing an ‘abstract’ approach to comics, i.e., for illustrating the structures and possibilities of graphic narratives in general terms. These (in a broad sense) didactic uses of Berlin may be explained by the wide variety of its comics-specific elements. The work is a ‘stylistic showroom’ in that it borrows from a number of styles rooted in distinct traditions of 20th-century graphic narratives, employing a variety of different page layouts, text-image combination techniques, and smooth transitions between its different subplots. Continue la lecture

Entre l’usine et l’atelier : la bande dessinée, des carnets à l’œuvre imprimée

11 avril 2024, Espace Mendès-France 1, place de la Cathédrale, Poitiers

Programme :

10h-10h30 ANNA DENIS • De fil en aiguille : comment tisser des liens avec le Moyen Âge aujourd’hui ? Dans la fabrique de L’âge d’or de Moreil et Pedrosa

10h30-11h PHILIPPE MARION • Variations traversières sur l’image performée

11h-11h30 Pause

11h30-12h PIERRE-LAURENT DAURES • Le bout du bout de la piste, une relecture par la main

12h12h30 JEROME LEGLATIN • Puissance onomatopéique, atrophie éditoriale : le manga mutilé

12h30-14h Pause

14h-14h30 LUC VIGIER • Génétique du dessin et pédagogie de l’être chez Lynda Barry

14h30-15h GASPARD LAURENT • Le récit esquissé entre édition, création et enseignement

15h-15h30 Pause 15h30-16h PATRICIA GARCIA OCANA • Écrire la mémoire au fil des générations. Dans la fabrique d’Ana Penyas, Antonio Altarriba et Kim

16h-17h FLORENT PERGET Dessin, mémoire, archive. Rencontre avec EMMANUEL GUIBERT

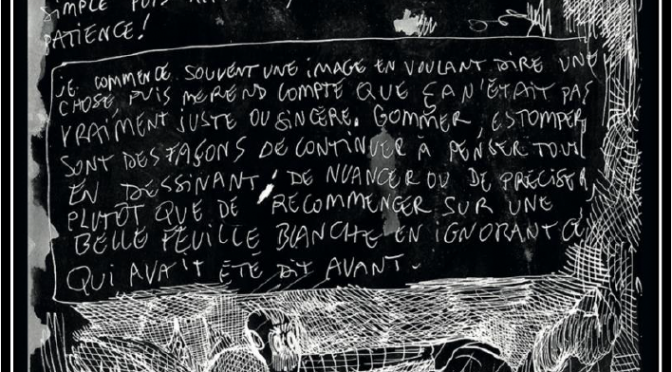

Rencontre avec le bédéiste Thierry Van Hasselt

Le 26 février 2024, 13h, Louvain-la-Neuve (Maison des Langues)

Thierry Van Hasselt est auteur de bande dessinée, plasticien, scénographe, installateur, graphiste et professeur à Saint-Luc. Il est aussi l’un des membres fondateurs du Frémok, plateforme d’édition indépendante bruxello-bordelaise menée par un collectif et issue de la rencontre d’artistes passionnés. Depuis vingt-cinq ans, les livres publiés par le Frémok proposent une bande dessinée qui sort du cadre, repousse sans cesse ses frontières avec l’art plastique et la narration littéraire.

La rencontre, animée par Véronique Bragard (UCLouvain, membre ACME), portera principalement autour de sa dernière bande dessinée, La véritable histoire de Saint-Nicolas.

© Image : Thierry Van Hasselt, La véritable histoire de Saint-Nicolas (2023, Frémok)

Vivre de la bande dessinée, un Eldorado perdu ?

Présentation des recherches de thèse de Maëlys Tirehote-Corbin au METICES à l’ULB le mardi 20/2/24 de 10h à 12h, salle 13102.

Image : dessin de presse de Soulcié, paru dans Télérama, janvier 2018.

Résumé

Rares sont les artistes qui vivent entièrement de revenus tirés de leur art (Menger, 2002). À l’instar des musicien·nes (Perrenoud et Bataille, 2019) et des écrivain·es (Lahire, 2006), les auteurices de bande dessinée doivent souvent multiplier leurs sources de revenus (Aquatias et François, 2021 ; États Généraux de la Bande Dessinée, 2016). Continue la lecture

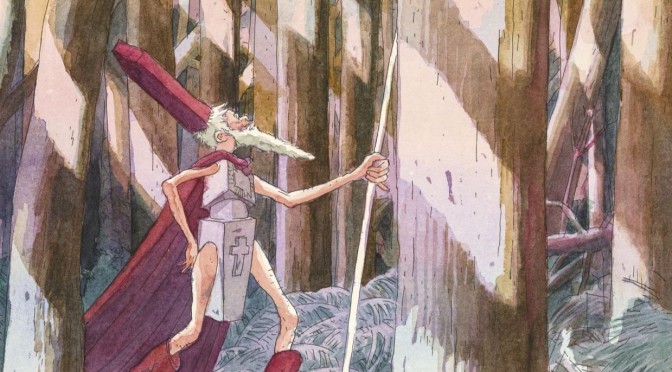

Comics Productions: Stitching, Inking, Photocopying

13 March 2024, 10:00 am-1:00 pm, Library Lab Magnel, Ghent University, Faculty Library of Arts and Philosophy

The Stitch, the Scratch, the Stain, and the Burn – the mechanically reproduced comics page as a site of embodied encounter with material indexes.

Gareth Brookes

Reproduction technology has always framed the ways in which we encounter and experience comics. Bart Beaty has described European small press as an ongoing attempt to reinscribe the aura of the work of art into the mechanically reproduced object. As such, small press practice can be theorised as a set of continuously adapting inscription strategies responding to new technologies.